¿Embajadores de Cristo o del mundo?

Quien al predicar no procura atraer a sus oyentes al conocimiento más completo de Dios se le puede considerar un declamador inútil, pero no un predicador evangélico. Podrá conseguir el aplauso de los estultos, pero no escapará al severísimo juicio de Cristo.

Papa Benedicto XV

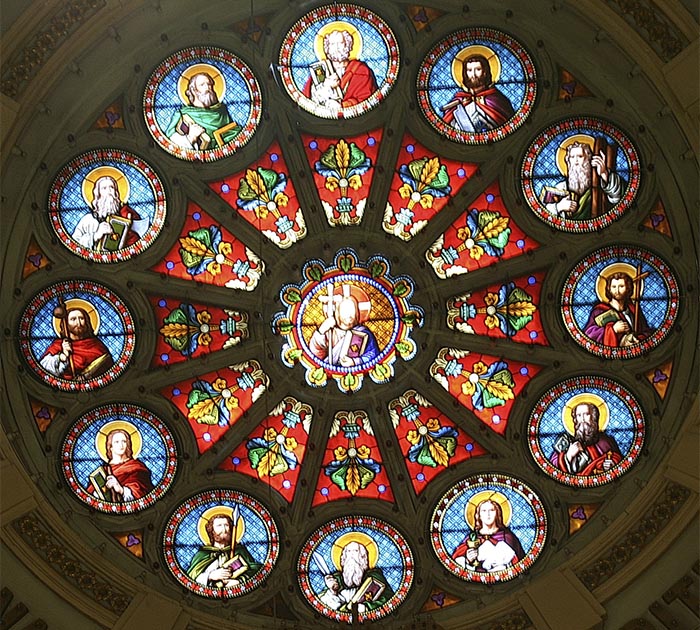

Los doce Apóstoles – Parroquia de Santa Brígida, Montreal (Canadá) – Foto: François Boulay

Jesucristo, habiendo consumado la redención del género humano con su muerte en el altar de la cruz, y queriendo inducir a los hombres, a través de la observancia de sus mandamientos, a la posesión de la vida eterna, no recurrió a ningún otro medio que la voz de sus predicadores, confiándoles el encargo de anunciar a las gentes las cosas que habían de creer y practicar para su salvación: «Quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen» (1 Cor 1, 21).

Eligió, pues, a los Apóstoles e, infundiéndoles por virtud del Espíritu Santo los dones necesarios a tan alto ministerio, les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la Creación» (Mc 16, 15). Y es precisamente esta predicación la que renovó la faz de la tierra. Porque si la fe cristiana ha convertido las mentes de los hombres de sus muchos errores al conocimiento de la verdad —y sus corazones de la indignidad de los vicios, a la excelencia de toda virtud— no ha sido sino por vía de la propia predicación: «La fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo» (Rom 10, 17).

¿Habrá perdido su eficacia la palabra de Dios?

De hecho, dado que por disposición divina las cosas se conservan por las mismas causas que las ha generado, es evidente que la predicación de la sabiduría cristiana es empleada, por derecho divino, para llevar adelante la salvación eterna; y es incluida, con razón, entre las cuestiones de suma importancia. Por consiguiente, merece toda nuestra atención y solicitud, especialmente si pareciera que, de alguna manera, se desvía de su integridad original, en detrimento de su eficacia. […]

¿Acaso la palabra de Dios ya no es como la describía el Apóstol, es decir, viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo (cf. Heb 4, 12)? ¿Se ha embotado, quizá, por su prolongado uso en el tiempo? Ciertamente es culpa de los ministros, que no saben manejarla, si a menudo pierde su fuerza. De hecho, tampoco se puede decir que los Apóstoles vivieron tiempos mejores que los nuestros, como si por entonces el mundo fuera más dócil al Evangelio, o menos rebelde a la ley de Dios. […]

Lo que los predicadores han de tener en vista, en el cumplimiento de su oficio, se desprende fácilmente de esta afirmación de San Pablo, que pueden y deben hacer suya: «Somos embajadores de Cristo» (2 Cor 5, 20). Ahora bien, si actúan como enviados de Cristo, deben desear en el ejercicio de su misión lo que Cristo pretendía al encomendársela; es decir, lo que Él mismo se propuso mientras vivió aquí en la tierra. Puesto que los Apóstoles, y después de ellos los predicadores, no han tenido una misión distinta a la de Cristo: «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo» (Jn 20, 21).

Procuraron el aplauso de los estultos, se encontrarán con el juicio de Cristo

Y sabemos el motivo por el cual Cristo bajó del Cielo, ya que lo declaró abiertamente: «He venido al mundo para dar testimonio de la verdad» (Jn 18, 37); «He venido para que tengan vida» (Jn 10, 10). Por lo tanto, los que ejercen la sagrada predicación han de apuntar a una y otra cosa: difundir la verdad revelada por Dios y despertar y alimentar en sus oyentes la vida sobrenatural; en una palabra, promover la gloria de Dios, luchando por la salvación de las almas.

Por eso, así como sería errado llamar médico a quien no ejerce la medicina o maestro de cualquier arte a quien no lo enseña, así también a quien al predicar no procura atraer a los hombres al conocimiento más completo de Dios y conducirlos a la vida eterna, se le puede considerar un declamador inútil, pero no un predicador evangélico. […]

Y como entre las cosas reveladas por Dios hay algunas que atemorizan la débil y corrompida naturaleza humana y, por ello, no son adecuadas para atraer a las muchedumbres, se abstienen cautelosamente de hablar de ellas y tratan asuntos que, salvo la naturaleza del lugar, nada tienen de sagrado. Tampoco es infrecuente que, en medio de una exposición de las verdades eternas, se deslicen a cuestiones políticas, especialmente si algo de este género cautiva más la atención de sus oyentes.

Parece que su única preocupación es la de agradar a quienes los escuchan y complacer a aquellos que, como dice San Pablo, tienen «el prurito de oír novedades» (2 Tim 4, 3). De ahí esos gestos nada reposados y serios, como los que se suelen usar en un escenario o un mitin; de ahí, unas veces, esas patéticas modulaciones de voz y, otras, una trágica impetuosidad; de ahí esa terminología propia de los periódicos; de ahí esa abundancia de citas extraídas de escritores impíos y acatólicos, y no de la Sagrada Escritura ni de los Padres de la Iglesia; de ahí, finalmente, esa ampulosidad de palabras que encontramos en la mayoría de ellos, la cual sirve para embotar los oídos y despertar admiración en sus oyentes, pero que no les proporciona nada bueno que llevarse a casa.

Es realmente increíble cuántos predicadores son víctimas de este engaño. Probablemente consigan de los estultos el aplauso, que con tanta fatiga buscan y no sin profanación; pero ¿merece la pena, cuando con ello se encuentran con la reprobación de las personas sensatas y, lo que es peor, con el severísimo y terrible juicio de Cristo? […]

No es posible servir a Dios y a Belial

Pero volviendo a San Pablo y tratando de averiguar de qué temas solía hablar en sus predicaciones, veremos que los resume con estas palabras: «Nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado» (1 Cor 2, 2). Se empeñó con todo el fervor de su corazón apostólico para que los hombres conocieran siempre más y mejor a Jesucristo, y que lo conocieran no sólo por lo que debían creer, sino por cómo debían vivir.

En consecuencia, predicaba todos los dogmas y preceptos de Cristo, incluso los más severos, sin ninguna reticencia ni ablandamiento: hablaba de humildad, de abnegación de sí mismo, de castidad, de desprecio por las cosas terrenales, de la obediencia, del perdón a los enemigos y de otros temas similares.

Ni tuvo miedo de proclamar que era necesario elegir entre Dios y Belial, pues no se puede servir a ambos; que a todos, después de la muerte, les aguarda un tremendo juicio; que no es posible transigir con Dios; que quien cumpliere toda la ley ha de esperar la vida eterna, pero los que, para satisfacer las pasiones, descuiden sus deberes tendrán que temer el fuego eterno.

De hecho, el «Predicador de la verdad» nunca pensó que debía abstenerse de tratar tales argumentos porque, dada la corrupción de la época, les pudieran parecer demasiado duros a aquellos a quienes les hablaba.

Por consiguiente, queda claro cuán reprobables son los predicadores que, por no molestar a sus oyentes, no se atreven a tocar ciertos tópicos de la doctrina cristiana. ¿Acaso un médico le prescribirá remedios inútiles a un paciente si éste rechaza los útiles? Además, el orador dará muestras de virtud y habilidad si logra exponer de forma agradable las cosas que son ingratas. ◊

Fragmentos de: BENEDICTO XV.

Humani generis redemptionem, 15/6/1917.

Traducción: Heraldos del Evangelio.